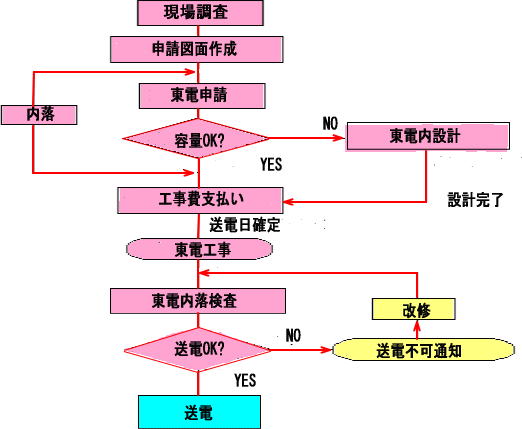

| 建設工事現場等、工事用の臨時電気を引くのが「仮設受電設備工事」です。 東京電力の電柱から1号柱電線を引き、一定期間、電気の利用を可能にします。 工事中は、その臨時電気を利用して工事をします。工事が終了したら、配線等は撤去してしまいます。 低圧の仮設受電の説明です。 | ||

|

||

| 現場調査 | ||

| 現場調査 現場調査電気が欲しい現場作業所の要請により、敷地の周辺調査をします。 主に、東京電力の電柱が敷地周 辺にどのように建っているかを調査します。 それらの情報をもとに、以下の項目について作業所と打合せを行います。 受電場 所(受電用電柱を建てる場所) 受電容量 送電希望日 使用期間(工期) | ||

| 図面作成 | ||

| 東電申請図面作成 東電図面作成現場調査と作業所との打合せをもとに「電気工事設計図」という専用用紙で

申請図面を 作成します。 契約の種類は、ブレーカ契約・回路契約など、いろいろありますが、 負荷設備を全て登録する必要がないのでブレーカ契約を前提に 説明します。 ブレーカ契約は、契約したアンペアブレーカの容量まで電気を使用できます。 東京電力の、どの電柱から作業所の何処に電気を引くのか、距離は何メートルか、 受電盤はどのようなものを取り付けるのか、送電希望日はいつか、などを設計図に記載します。 |

||

| 東電申請 | ||

| 東電へ申込み 東電申込み作業所の管轄の東京電力の営業所へ、申請図面を持参し、 電設窓口で仮設電気引込みの申込みをします。 申込み番号をもらい、 協議(東京電力の電柱上にあるトランスの容量などを調べる)をします。 容量が足りれば、仮設電気引込みの設計があがります、送電まで一週間程度です。 容量不足や、低圧本線がない場合は、設計廻しとなり、設計完了まで 約2週間かかることになります。 |

||

| 内線落成 | ||

| 内線落成連絡 内落 東京電力への申込み図面の通り、電柱(1号柱鋼管ポール)を建柱します。 建柱後、配電盤を図面通りに設置し、計器付きの場合はメーター取付用の計器板も取付けます。 これらの作業を内線工事落成(内落)と言います。 |

||

| 工事費支払い | ||

| 工事費支払い 工事費支払い仮設受電の場合は、東京電力に臨時諸工料費を支払います。 工事用の仮設受電であっても、使用期間が1年以上であることが確定していれば、臨時諸工料費はかかりません。 しかし、1年未満で受電設備を撤去した場合、あとで請求されます。 臨時工事費を支払うと、落成をあげて「送電確定日」を決めることが出来ます。 |

||

| 外線工事 | ||

| 東電外線工事 東京電力の電柱と、仮設電柱(1号柱)とを繋ぎます。 東京電力の関連工事会社が施工します。 この工事が終わると、実質的には電気が使用可能となりますが、 勝手に使ってはいけません。 送電確定日の調査が終わってから晴れて使用開始となります。 |

||

| 内落調査 | ||

| 東電及び委託業者の内線工事調査 東電送電調査落成をあげた時に決まった「送電確定日」に、 東京電力の担当者が調査しに来ます。 申請図面通りに施工されているか、危険な箇所はないか、などを点検し、問題がなければ送電となります。 不良箇所が有った場合は、改修通知が電気工事店に来ますので、改修し、 東京電力に再調査依頼をします。 |

||